La Princesse Violon

|

Date de création : Le 05 octobre 1935 Nom Original : Violin Princess Autre(s) Nom(s) : Princess Fideladee Créateur(s) : Albert Hurter (Conception Visuelle) Grim Natwick (Animation) Dick Lundy (Animation) Les Clark (Animation) Dick Huemer (Animation) |

Apparition : Cinéma Télévision BD Jeux Vidéo |

Le portrait

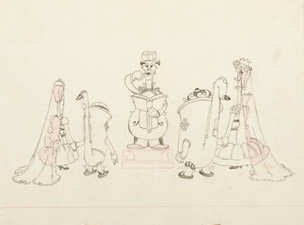

Le 5 octobre 1936, Jazz Band contre Symphony Land complète la collection des Silly Symphonies en offrant une version très originale de la célèbre histoire de Roméo et Juliette. Pour l’occasion, tous les personnages humains sont remplacés par des instruments de musique, l’alter ego de Juliette étant ici la Princesse Violon.

À l’ouest de la Mer de la Discorde, le Pays de la Symphonie est un royaume majestueux d’où s’échappe une douce musique de ballet. Dans la grande salle du trône, harpes et instruments à cordes se côtoient sous l’œil de la princesse violon qui ne cherche qu'à partir.

Profitant de la torpeur de sa mère, la Reine Violoncelle, la demoiselle prend la poudre d’escampette. Réfugiée sur un balcon, elle agite son mouchoir pour attirer l’attention de son amant, le jeune Prince Saxophone, héritier du royaume rival de l’Île du Jazz. Apercevant sa dulcinée, ce dernier prend bientôt sur lui de traverser le bras de mer afin de la rejoindre.

Badinant dans le jardin, les amoureux sont cependant interrompus par l’arrivée soudaine de la Reine qui, sortie de son sommeil, les surprend. Pire, pensant embrasser sa bien-aimée, le Prince échange malgré lui un baiser avec la souveraine qui, immédiatement, le met aux fers.

Malheureuse, la Princesse Violon ne peut rien pour son pauvre chéri qui, malgré tout, parvient à prévenir son père, le Roi Saxophone, de son incarcération. Immédiatement, le souverain mobilise les troupes. Les hostilités commencent sans attendre. De part et d’autre de la Mer de la Discorde, les armes parlent, causant des destructions colossales. La prison est elle-même éventrée, permettant au Prince de s’enfuir.

La Princesse, pour sa part, a déjà embarqué à bord d’un frêle esquif afin de ramener la paix entre les deux royaumes. Risquant sa vie, elle est bien vite rejointe par le Prince qui se jette lui aussi à la mer pour la secourir. Menacés d’une mort certaine à cause des emportements des uns et des autres, les deux amants sont finalement sauvés par leurs parents qui, à leur grande surprise, tombent à leur tour amoureux l’un de l’autre.

La guerre laisse ainsi place à un formidable mariage durant lequel le Roi de l’Île du Jazz épouse la Reine du Pays de la Symphonie. Le Prince et la Princesse prononcent eux aussi leurs vœux. Les deux royaumes sont enfin réunis par le Pont de l’Harmonie. Happy End!

Écrite par William Shakespeare en 1597, Roméo et Juliette fait partie des chefs-d’œuvre de la littérature anglaise les plus repris au cinéma. En 1908, le réalisateur italien Mario Caserini dirige l’une des premières versions de la célèbre tragédie. La mythique scène du balcon est une nouvelle fois reproduite en 1929 par John Gilbert qui donne pour l’occasion la réplique à Norma Shearer dans Hollywood Chante et Danse de Charles Reisner. Produite par MGM, la comédie musicale est un beau succès que le studio au lion cherche à rentabiliser en mettant en chantier une nouvelle adaptation complète du classique de Shakespeare. Réalisé par George Cukor, le film éponyme est porté par Norma Shearer, qui retrouve le costume de Juliette, face à Leslie Howard dans celui de Roméo. En salle le 3 septembre 1936, Roméo et Juliette est toutefois un échec critique et commercial qui enterre pour la décennie suivante toute tentative de la part des grandes majors hollywoodiennes de porter une quelconque œuvre de Shakespeare à l’écran.

Un an avant la sortie du film de Cukor, les studios Disney livrent eux aussi leur version de l’histoire. Scénarisé par Pinto Colvig, le court-métrage offre cependant une vision totalement différente de l’œuvre. Très simplifiée, l’intrigue est déplacée des rues de Vérone vers un monde imaginaire peuplé d’instruments de musique anthropomorphes. Les personnages sont évidemment eux-mêmes changés. Le rôle de Juliette Capulet est alors offert à un ravissant violon.

L’apparence graphique de la Princesse Violon est issue de l’imagination d’Albert Hurter. Né à Zurich, en Suisse, le 11 mai 1883, l’artiste étudie l’art et l’architecture à Berlin puis à Paris avant de rejoindre les États-Unis en 1914. Engagé par les studios new-yorkais Barré-Bowers, il décide bientôt de partir pour la côte Ouest, à Los Angeles où il fonde sa propre entreprise de publicité. Peinant à se faire une place, il intègre finalement les équipes de Disney en 1931. Il participe alors à définir le style graphique de nombreux courts-métrages de Mickey et de plusieurs Silly Symphonies. Contribuant, entre autres, à la création des Trois Petits Cochons et de Donald, il imprime également sa marque sur les productions de Blanche Neige et les Sept Nains, Pinocchio et Fantasia. Auteur de nombreuses recherches graphiques représentant les personnages d’Alice au Pays des Merveilles, Dumbo, Bambi ou Cendrillon, Albert Hurter quitte Disney en 1940. Malade, il s’éteint le 28 mars 1942 à l’âge de cinquante-sept ans.

La première apparition de la Princesse est animée par Grim Natwick. Pionnier de l’animation né le 16 août 1890 à Wisconsin Rapids, il étudie à l’Art Institute de Chicago puis à la National Academy of Design avant de décrocher une place d’illustrateur chez un éditeur de partitions puis au studio William Randolph Hearst. Passant par l’Académie nationale de Vienne au milieu des années 1920, il est de retour à New York durant l’été 1928 et trouve un emploi aux studio Fleischer pour qui il crée et anime Betty Boop. Après un bref passage aux studios d’Ub Iwerks, il entre chez Disney en 1934 et anime en particulier l’héroïne de Blanche Neige et les Sept Nains et Mickey dans L’Apprenti Sorcier. Grim Natwick revient ensuite chez les frères Fleischer et travaille sur Les Voyages de Gulliver. Animateur de Popeye et de Felix le Chat, il dessine Mr. Magoo pour la série de cartoons produite par UPA. Centenaire, Natwick termine sa carrière comme consultant au National Student Film Institute. Il décède le 7 octobre 1990.

La scène du flirt entre les deux jeunes amants est supervisée par Richard (Dick) Lundy. Entré chez Disney en 1929, l’artiste fait partie des Duckmen, ces animateurs devenus, avec le temps, les spécialistes de Donald Duck que l’artiste dessine notamment dans Une Petite Poule Avisée, Mickey's Gala Premier, L’Entreprenant Mr Duck. Réalisateur de plusieurs aventures du canard colérique parmi lesquelles Scouts Marins, Donald à la Kermesse, Le Jardin de Donald ou La Mine d’Or de Donald, Lundy a également inscrit son nom au générique du dessin animé Des Arbres et des Fleurs dans lequel il anime la Souche, puis de L’Assiette de Porcelaine, Le Vilain Petit Canard, Les Trois Petits Cochons, Le Jour du Jugement de Pluto, De L’Autre Côté du Miroir et Blanche Neige et les Sept Nains. Après son départ des studios Disney dans les années 1940, il passe chez Hanna-Barbera et travaille dans les années 1960 sur Les Pierrafeu et Yogi l’Ours.

Le Prince et la Princesse en danger au milieu de la mer sont dessinés par Dick Huemer. Né à New York le 2 janvier 1898, il est le créateur de nombreux personnages parmi lesquelles Toby the Pup et Scrappy. Repéré par Walt Disney qui le rencontre à de nombreuses reprises lors de ses passages dans la Grosse Pomme, il accepte de rejoindre les studios le 16 avril 1933. Il sert alors comme animateur sur divers cartoons. Nommé réalisateur de Chasseurs de Baleines et de Dingo et Wilbur, il signe les scénarios de plusieurs films, le plus célèbre restant Dumbo, écrit en duo avec Joe Grant. Après Alice au Pays des Merveilles, Dick Huemer œuvre sur les émissions télévisées de Walt Disney et les documentaires de la collection True-Life Adventures. À la retraite en 1973, il décède le 30 novembre 1979.

La scène finale du mariage est enfin conçue par Les Clark. Également membre du groupe des Neuf Vieux Messieurs, l’animateur est l’un des premiers artistes engagé par Walt Disney. Né le 17 novembre 1907 à Ogden, dans l’Utah, il rencontre les frères Disney dès 1925. Clark n’est alors qu’un jeune marchand de glaces dans une confiserie située près des studios. Passionné par le dessin, Clark est finalement embauché le 23 février 1927. C’est le début d’une carrière de quatre décennies marquée par l'animation de personnages aussi remarquables que Mickey, Clara Cluck, Blanche Neige, Pinocchio, Lulubelle, Alice, Lady ou bien encore les trois bonnes fées de La Belle au Bois Dormant. Réalisateur des courts-métrages Paul Bunyan, Donald au Pays des Mathémagiques, Donald et la Roue et L'Homme, le Monstre et les Mystères, Les Clark prend sa retraite en 1975. Il disparaît quatre ans plus tard, le 11 septembre 1979. Un Disney Legends Award lui est décerné à titre posthume dix ans plus tard.

En août 1935, une page de bande dessinée réalisée par Tom Wood reprend les grandes lignes de Jazz Band Contre Symphony Land dans la revue Good Housekeeping.

Très populaire, le court-métrage Jazz Band Contre Symphony Land fait partie des œuvres les plus diffusées à la télévision puis en vidéo. Le 27 mars 1959, le public a notamment l’occasion de le voir ou de le revoir dans l’émission Toot, Whistle, Plunk and Boom, le vingt-quatrième épisode de la première saison de l’émission Walt Disney Presents diffusée sur ABC. Pour l’occasion, la Princesse Violon est présentée par Walt Disney sous le nom de Princess Fideladee.

Disney's Tous en Boîte

Le 2 septembre 2002, la Princesse Violon fait un petit caméo dans La Soirée de la Musique, le septième épisode de la Saison 3 de la série Disney’s Tous en Boîte. Elle apparaît alors avec son fiancé à la toute fin de l’opus, dans une fausse publicité pour le Pays de la Musique réconcilié.

Epic Mickey : Le Retour des Héros

En 2012, la Princesse Violon peut être aperçue furtivement dans le jeu vidéo Epic Mickey : Le Retour des Héros aux côtés des autres personnages de Jazz Band Contre Symphonie Land.

Aussi charmante que courageuse, la Princesse Violon est une sympathique création au cœur d’une Silly Symphony parmi les plus réussies et les plus amusantes.